新宿の内科【新宿しまだ内科クリニック】一般内科、健康診断、超音波検査、予防接種

- 〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目26−13 新宿中村屋ビル 3階

- JR「新宿」駅 東口より徒歩2分、東京メトロ丸の内線「新宿駅」A6出入口直結

疾患から探す

疾患から探す

胃内から食道に胃酸が逆流し食道粘膜が傷害されることで胸やけなどの症状を呈する病気。

食道と胃の接合部がゆるんでしまう食道裂孔ヘルニアを伴うことが多いです。肥満、喫煙、高脂肪食、過食は症状を悪化させます。

いわゆる胸やけ、焼ける、熱い、しみる、苦味を感じるなど表現の仕方に個人差があります。食後に症状が出やすく、食後に横になったりすると症状が悪化します。ひどいと睡眠障害に至ることもあります。

内服治療。胃酸分泌をやわらげる効果のある薬を使用します。

食道と胃の接合部の閉じ具合がかなりゆるく内服治療で全く効果を得られない際は、きつく閉じることを目的とした外科手術や内視鏡手術を考慮することもあります。

食道とつながる胃の部分が食道側につりあがるような形状になることです。その形により3タイプにわかれています。より専門的な言葉を使用すると腹腔内から食道裂孔部を通して胸腔側に胃の噴門部が挙上する形状変化です。

形状変化の結果、食道と胃の接合部の閉じ具合がゆるくなり胃内の内容物が食道側に逆流しやすくなり、逆流性食道炎を併発しやすくなります。

逆流性食道炎に準ずる胸やけ症状やげっぷが多くなります。

症状がひどい場合は外科的な修復手術を行うことがありますが、多くは逆流性食道炎症状に対する内服治療で経過をみることがほとんどです。

食道と胃の接合部において、胃の粘膜が食道粘膜側にはみ出て延びている状態です。

日本人の食道癌に多くみられるタイプとは異なるタイプの食道癌(バレット腺癌)を発生母地となります。

広範囲のバレット食道ではそのリスクが高まると言われています。

無症状です。胃カメラ検査で指摘されない限りはわかりません。

人間ドックや健診の内視鏡検査結果に記載されることがあるかもしれませんが、治療対象にはなりません。バレット腺癌の母地にはなり得るため、広範囲タイプのバレット食道の場合は定期的な胃カメラ検査が望まれます。

ここ近年その概念が確立してきた病気です。食道粘膜に白血球のひとつである好酸球が必要異常に増えてしまうことで症状を呈します。食道のみにとどまらず、他の消化管の部位にも好酸球が増え腹痛や下痢などの症状を呈することもあります(好酸球性胃腸症)。まだ原因がわかっていないために、難病のひとつとしてされています。

胸やけ、つかえ感

逆流性食道炎に似た症状や、食道がんを想起させるつかえ感などを自覚されます。

主には内服で経過良好になるケースが多いです。喘息で使うステロイド吸入薬などを使用することもあります。

喫煙やアルコール多飲歴のある中高年男性に発生しやすい癌です。特にアルコール摂取で顔が真っ赤になりやすい方はよりリスクが高いとされます。もちろん喫煙・アルコール習慣のない方にも発生はします。日本人の男性の部位別がん死亡者数では7番目あたりに位置します。

初期は無症状です。進行すると食べ物をのみこんだあとの使え感です。ひどくなると飲み物は通るが、食べ物は通らないという症状を呈しはじめます。病状が進行し周囲に影響してくると声がかすれる嗄声という現象を引き起こすこともあります。

癌の進行具合(ステージ)により治療の方法がかわります。初期の食道癌であれば内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)という手術で根治をめざせます。しかし、進行している場合は外科手術、さらに進行している場合は抗癌剤、放射線治療、あるいは両者を組み合わせた治療を行います。

(HPのコラムも参照ください)

経口的に感染したピロリ菌により胃粘膜の慢性的な炎症が生じ、萎縮性胃炎とよばれています。胃の出口側からその変化が始まり、時間をかけて口側粘膜に炎症変化が広がります。

日本では中高年層では保菌率が2~3人にひとりくらいの割合で陽性ですが、若年層において、特に10代での感染率は数%です。日本の衛生環境が向上したことや、井戸水の使用が少なくなっていること、口移しなどの食事習慣が減り、親から子への感染率も低下したためと考えられています。ピロリ菌は慢性的な胃炎の原因のほかに、胃・十二指腸潰瘍の原因や胃MALTリンパ腫との関連が知られています。さらには、日本人の胃癌と密接な関係があります。胃癌の方々のなんと99 %以上がピロリ菌の感染中か感染後であります。

特異的な症状はありません。このため感染そのものに気づくことは難しいです。しかしながら一部の方には胃部の不快感を呈することがあり、その結果検査をすることで感染がわかることがあります。

内服薬3種類を用いての除菌治療を行います。抗菌薬2剤と制酸剤1剤の3種類を1日2回朝夕に1週間内服します。近年の治療では初回治療で85-90%の方が除菌成功となります。不成功であった場合は再度薬の組み合わせをかえてもう一度治療を行えます。これにより全体の95%は除菌できます。約5%の方が除菌成功できずになりますが医療保険で3次除菌治療は認められておらず現時点では経過観察となります。

主にはヘリコバクターピロリ菌により、胃の粘膜が慢性的な刺激を受け破壊されていく病気です。時間経過とともに固有胃底腺が失われ腸上皮化生とよばれる変化を経て、胃のひだが消失し薄い感じの胃にみえてきます。胃の出口側である前庭部から口側にむかってその変化が起きてきます。時間経過とともにその範囲は広がります。萎縮性胃炎は胃癌の発生母地となります。ピロリ菌以外の原因として自己免疫、化学物質(胆汁・NSAIDs)・他の疾患(サルコーイドーシスやクローン病)の影響があります。

特異的な症状はありません。胃もたれや胃痛などの原因となっている可能性はありますが、多くの方は感染していることでの自覚症状はないことがほとんどです。

萎縮性胃炎を進行させないようにするため、ピロリ菌感染を伴う場合は内服による除菌治療。除菌の有無にかかわらず、胃癌リスクがあるため定期的な胃カメラ検査が推奨されます。

胃粘膜表面に削ったような傷ができることです。その原因にはピロリ菌、解熱鎮痛剤、低用量アスピリンの内服、心因性ストレスで生じます。ひとつだけの原因からなることもあれば複合的に危険因子が重なることで発生リスクが高まり生じることもあります。前者2つがそろうと潰瘍出現リスクは倍になると言われています。また、胃がんや胃リンパ腫など悪性腫瘍などでも起きるため、胃潰瘍を認めた際には必ず良性か悪性かの鑑別を行う必要があります。

典型的な症状は食後のみぞおちあたりの痛みです。傷が深くなると多量の出血をきたし吐血するケースもあります。この際は緊急度が高く早急に胃カメラでの止血術を要します。近年は抗血栓関連薬といって血液をかたまりにくくするお薬を使用する方が増えており、このような方々にとって胃十二指腸潰瘍出血は非常に危険な病気となります。

胃酸の分泌を抑える薬を内服します。解熱鎮痛剤が原因の場合は内服を控えます。ピロリ菌に感染している場合は服薬による除菌治療を行います。ピロリ菌を除菌することで再発率が7-8割減ると言われています。

急激にみぞおち周囲が痛くなる疾患のひとつで、胃粘膜が急激にダメージを受けることで生じるとされています。その原因として解熱鎮痛剤や過度な精神的なストレスが挙げられます。

持続的にひどい胃痛(みぞおち周囲の痛み)を急激に認めます。症状は急激にわるくなることが多いです。時に吐き気や嘔吐も伴います。

診断には胃カメラ検査です。特徴的な所見があるため胃カメラで診断は容易につきます。しかし、症状が激しいために採血検査やCT検査などでいくつかの緊急を要する病気の可能性を確認する必要があります。

胃酸分泌を抑える薬の投与で比較的速やかに改善します。症状がひどい際には食事摂取は数日控える必要があります。

線虫(寄生虫)の幼虫であるアニサキスはサバ、アジ、イカに寄生します。このアニサキスが寄生する魚介類を食べてしまうことで、私たちの胃の中へ一緒に入り込みます。その後アニサキスは胃の粘膜に潜りこみます。物理的な刺激とアレルギー様の反応によりみぞおちのあたりに痛みを生じさせます。時に小腸粘膜に潜りこむことがあり、この際は腹痛の部位が下腹部中心となります。

胃痛。みぞおちのあたりに持続的な痛みを生じます。

胃カメラ検査で発見した際は、処置具でアニサキスをつまみ出します。つまみ出すことができなくても3-4日で死滅するのでその後症状は軽快します。まれですが消化管が裂ける(穿孔)を起こすことがありこの際は緊急外科手術を要します。

リンパ腫というリンパ球が癌化する病気のひとつです。胃のMALT(mucosa-associated lymphoid tissue)とよばれる粘膜関連リンパ節から発生します。リンパ腫には多くの種類がありますが、胃にできるリンパ腫の約半数が胃MALTリンパ腫です。ほとんどのケースが進行は緩徐で悪性度は低い病気です。ピロリ菌感染と関連があることが多いですが近年は未感染症例も増えてきています。

症状は特定のものはなく、むしろ無症状であることが多い。胃カメラ検査で診断されることがほとんどです。

ピロリ菌治療が陽性である際は内服による除菌治療。感染していない場合は放射線照射治療や薬物化学療法を選択します。

(HPのコラムも参照ください)

胃の特定の病気(例えば胃潰瘍や胃癌など)や、その他の全身におよび病気などがないにもかかわらず、胃もたれや胃痛(心窩部痛)などの症状を自覚する病気。世界的な基準では「6ヶ月以上前から症状がありこのうちの3ヶ月間は診断基準を満たすような症状を有する」となってはいるが。より短期間での症状で受診される方々がほとんどです。症状を起こす背景に心理的なストレスや環境変化などが関わっていることも多々ある病態です。

胃もたれや食後のきもちわるさ、食後のみぞおちあたりの痛み、食欲低下など

上記症状を引き起こす病気が何かないかを確認します。

症状に応じた内服薬を使用します。胃腸の運動が落ちてしまっていることが予想される際は消化を助けるようなお薬や、過度に胃酸が分泌されて不快感や痛みを感じないように制酸剤のグループの薬を選択します。決まった処方はなく症状に合わせて検討します。また精神的な負担が関与していることが予想される場合は、緊張や不安を軽減する薬を併用やメンタルヘルスを良好に維持できるような専門医の手助けも症状緩和の手助けとなります。

病名は胃癌ですが、進行度がまだ初期の癌のことを指します。初期の定義は癌のごく浅い部分(粘膜層か粘膜下層)にとどまる状態であることです。なおリンパ節への転移有無については早期であるか否かについての言及はありません。癌は進行してくると表面の粘膜から2層目の粘膜下層、さらには筋層にもぐりこんでいきます。その過程でリンパ管や血管へ入り込み周囲へ浸潤を広げる性質があります。病変が浅い初期の段階ではその可能性は少なくなります。

早期であるため症状は出にくいです。時に胃部不快感など非特異的な症状を認めます。

内視鏡手術。内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)という治療が適応になります。明らかに粘膜内にとどまる病変であることなどが前提です。2層目の粘膜下層の奥深いところまでへ入り込んでいることが予想される病変は外科手術が選択されます。理由は胃周囲のリンパ節に転移してきている可能性があるため癌の部分だけではなく周囲のリンパ節も切除対象となるからです。癌の深さを術前に100%知り得ることはできないので、深さが浅いか深いかはやましいケースでは医師と患者様双方でよく相談して手術方法を選択します。仮に内視鏡手術で治癒を得られずでも、追加外科手術で根治を得られることがほとんどです。近年の外科手術が腹腔鏡という小さな傷で手術を行うことができさらにはロボット治療をアシストする時代となりより正確で短時間な手術が行われるようになっています。

胃癌のうち癌の深さが第3層目である筋層あるいはそれよりも深い部位まで浸潤している状態のものを指します。血管やリンパ管への浸潤の可能性が高くなり胃周囲に広がりかけていることが多くなります。肝臓や腹膜など他の臓器へ転移していることもあります。

食欲低下、体重減少、胃部不快感、胃痛(心窩部痛)、嘔気、下血(黒色便)など

胃カメラでは胃内の状態を確認し、腫瘍の一部を採取し顕微鏡検査(病理検査)で確定診断を行います。CT検査では胃周囲および他臓器への転移有無を確認します。血液検査でも補助的診断が行えますし全身状態を把握することにつながります。進行癌においては様々な検査で全身評価をすることが必要になります。

他の臓器への転移がない場合は外科手術。ある場合は手術適応がなく抗癌剤治療の選択となります。外科手術で取り出した病変や周囲の状況を確認し追加の抗癌剤治療を行うこともあります。また抗癌剤治療においてはどの薬剤が最も効果がありそうか事前に調べた上で治療メニューが考案されるようになってきています。

胃にできる腫瘍(かたまりのことで良性も悪性もあります)で胃の表面からできるものではなく、表面下にかたまりの主座があるものです。胃カメラで確認できる際には、表面上は正常にみえますが盛り上がったコブのようにみえます。胃の粘膜は大きく分けると4層に分かれます。このうちの2~4層から発生します。筋肉の塊、水の溜まり、いろいろな種類があり、治療すべきか否かはコブの内容によります。

初期はまったく症状がありません。ほとんどはたまたま行った胃カメラ検査で指摘されることがほとんどです。よほど大きくなると胃内を圧排し食後の不快感や通過障害による胃もたれ感などを起こします。GIST(Gastrointestinal Stromal Tumor)とよばれる粘膜下腫瘍は大きくなると出血することがあり吐血などの精査を契機に診断されることもあります。

胃カメラで病変を発見したあと、質的診断にせまるため胃の粘膜のどのあたりの深さにあるのかどのような性質を有するのかを調べるのが超音波内視鏡検査です。これは胃カメラの先端に超音波が付いている特殊な装置です。これによりコブの診断を行います。さらには超音波でみながら、コブに針をさして組織を採取し顕微鏡検査(病理検査)に提出し確定診断を行うこともあります。大きさは約25mmを超えてきているもの、急速に増大傾向のもの、GISTが疑われるものなどがその適応になります。

大きさだけで言えば50mmを超えている場合は質的診断を問わず外科手術が勧められます。またGISTが疑われる場合は20mm前後でも手術が検討されます。質的診断で筋肉のかたまりや水の溜まりなど明らかに良性である場合は経過観察となります。

急性の下痢症状を引き起こす代表的な病気です。原因はウイルス、細菌、寄生虫、原虫など様々です。下痢症状のみならず、発熱、腹痛、嘔吐、血便など複数の症状を呈します。急性の感染性腸炎のほとんどは数日で自然軽快に至ること、特別な治療を要しないこともありその原因について精査し特定に至ることの方が少ないと言えます。症状はひどい場合や特殊な場合に便の培養検査などを行い、その原因を確認できることがあります。ウイルス性が原因の場合、ノロウイルス、ロタウイルスなどが大多数を占め、冬季に増加傾向を認めます。細菌性では、カンピロバクター、サルモネラ、病原性大腸菌などがその代表でウイルスとは逆に夏季に多く発生する傾向があります。感染経路はウイルスの場合は貝類などを発端としその後は吐物や便からわずかなウイルス量で人から人へ感染します。潜伏期間が半日から3-4日であり順番に家族内で発症者が出ることも珍しくありません。症状の強さに程度はありますが多くは1-2日で軽快傾向へ向かいます。細菌性の場合は感染性腸炎を起こす細菌と感染源となる食品が比較的対応していることがあります。カンピロバクターと鶏肉、ビブリオ腸炎と海産物、サルモネラと鶏卵・鶏卵加工製品などです。いつどこで感染するかを周知することは難しいですが、感染者との接触を避ける、適切な感染防御を行う、火が通っていない食品には注意する、衛生状態を維持するなどが個人でできる予防対策となります。

下痢、腹痛、嘔気、発熱、症状がひどい場合は血便や高度の脱水症状に至ります。

原因菌の特定に努める状況であれば便の培養検査が必要です。便そのものを採取する方法、細い綿棒をお尻に数cm入れて便汁を採取する方法、最近はノロウイルスの検査キットも使用されています。

多くの場合自然軽快しますので、症状に合わせた治療が選択されますが原則食事は控えめかお休みにします。脱水症状がひどい場合は点滴による水分補給を行います。内服で経過を見る場合は整腸剤などでの腸内環境の修正を行います。下痢を直接止めるような下痢止めの薬については菌を腸内に滞らせて逆に症状を遷延・悪化させます。このためよほど理由がない限りは感染性腸炎に対する下痢止め処方は行わないことが一般的です。細菌性腸炎の場合、便の培養検査結果を待ってから治療薬始めるとなると約2週間後以降になってしまいます。それでは治療開始の意義がなくなりますので、明らかに特定の細菌が疑われるケースでは結果を待たずして抗菌薬を使用することもあります。

俗に「盲腸」と呼ばれる病気です。虫垂は大腸も盲腸の部分にぶらさがる様に付いています。虫垂内に細菌感染を起こし腫れ上がることで持続的な右下腹部痛を認めます。時に診断が難しいことがあること、診断が遅れると腫れた虫垂が破け、おなかの中に細菌が広がり腹膜炎という危険な状態になることもあります。比較的知られている病気ではありますが確実な診断と疑わしき際は経過を慎重にみることが必要な病気です。どの年代にも起こり得ますが、20-30歳代に頻度が高いと報告されています。

典型的な症状は持続して増悪する右下腹部痛です。初期はみぞおちあたりに胃痛様の症状で徐々に右下へ移動することもあります。発熱を伴うこともあります。

診察も非常に重要です。確定診断を行う上で有用なのはCT検査になります。血液検査も補助的診断として有用です。

第一選択は外科的手術です。近年は腹腔鏡でのより小さな切開での手術になります。

手術を選択せずに抗菌薬治療で経過をみることもあります。この場合30-40%の再発率があるとされます。

大腸憩室とは腸に数ミリのくぼみの様な形状を呈する部分を指します。大腸カメラ検査では腸にごくごく小さなポケットのようなものがあるように見えます。先天的に認めることもあれば、年齢とともに後天的に形成されることもあります。数個だけの方もいれば、とても数え切れない数ある方もいます。問題となるのは憩室に細菌感染を起こすことと、憩室内部から出血することの二つになります。憩室があってもご自身で気づくことはなく、また、生涯何も起こさず経過することも多々あります。

憩室があることでは何も症状は起こりません。しかし、憩室で細菌感染が起きるとその周囲の大腸が腫れ、ひどくなると大腸の周りにもその腫れが波及します。このため腫れた大腸の部分に一致し持続的かつ増悪傾向を伴う痛みを呈します。日本人の場合は右側の上行結腸と左下腹部のS状結腸に憩室が分布しやすいと報告されています。右下腹部に憩室炎が起きると、急性虫垂炎との鑑別が難しいことが多々あります。憩室炎がひどい場合は同部分が破けてしまい腹膜炎を呈するため緊急手術を要する状況になります。

CT検査が有用です。血液検査も補助的に有用です。大腸カメラ検査は憩室炎の極期においては不適当です。痛くて検査できないこと、いたんでいる大腸に負担をかけることで大腸が破けるリスクがあるからです。症状が緩和したあとに痛みの原因検索で大腸カメラ検査を行うことは有用です。

絶食で抗菌薬の投与を行います。症状が強い場合は入院治療です。症状が安定すれば食事を再開します。急性虫垂炎とは異なり、外科手術を要するのは高度な炎症により腸が破けてしまう腹膜炎を起こしている状況に限ります。抗菌薬投与で憩室炎が治っても、憩室そのものは腸の形状と変わりませんので、繰り返し憩室炎を起こすこともあります。

下腹部痛と血便を引き起こす病気のひとつです。動脈硬化や便秘傾向のある中高年層に起きることが多く、統計的に女性が男性より頻度が高いです。大腸への血流が障害され一時的かつ急激に腸管がただれる病気です。血流障害は一過性であり、血流が再開することで自然に改善傾向に至ります。

典型的な例では、突然の下腹部痛(左下腹部が多いです)を認め、その後から血便や下痢をきたします。背景に便秘であることが比較的あります。

経過の問診と診察である程度判断できることもあります。有用なのはCT検査です。痛みを呈する部位に一致して大腸粘膜がいたんでいる所見を確認できます。大腸カメラ検査はもちろん有用ですが、発症初期に行うことは、痛みの問題に加えいたんだ腸が裂けるリスクがあるため初期に必須ではありませ。症状がある程度軽快してから行います。腹痛と血便を呈する所見は虚血性腸炎だけではありませんので、後日大腸カメラ検査を必ず行うことが勧められます。

食事は中止し腸を安静するだけで数日にて軽快します。入院となり点滴管理になることが多いですが、もし症状がひどくなければ自宅での安静も可能です。症状が緩和してから徐々に食事を再開し増悪がないかを確認します。一般的に繰り返すことは稀ですが、便秘が背景にある方は便秘への対策を検討します。

大腸の病気のひとつで消化器症状が良くなる時期、悪くなる時期を繰り返す病気のひとつで、主な症状は下痢、腹痛、血便になります。関節痛や皮膚症状などを伴うこともあります。一過性ではなく数週間、数ヶ月このような症状を呈する場合に念頭におく必要性がある病気のひとつです。また、若い世代で診断がつくことが多いです。現在までその発症理由は特定できておりません。遺伝的素因、食生活、環境、腸内細菌の違いなど多方面から研究が進められてはいますが単一的なことではなく、複合的な要因が絡み合って病気が起きるとされます。日本では難病のひとつに認定されています。

下痢、腹痛、血便になります。関節痛や皮膚症状などを伴うこともあります。

数日間ではなく、数週間、数ヶ月の単位で持続します。

診断がついた場合、病状の程度と、大腸にどのくらいの範囲で病気の活動性の影響を受けているか、さらには年齢や社会生活の状況などをふまえ総合的に判断します。

腸の炎症を抑える内服薬や整腸剤を中心としながらも、病状の程度がひどい場合はステロイド薬や特殊な薬(生物学的製剤)を用いてひどい状態から脱する治療を行います。それがうまくいったあとは、良い状態を維持するための薬(生物学的製剤や免疫抑制剤など)を用いて安定を図ります。近年は新たな治療薬がどんどん開発され使用され始めています。患者様ひとりひとりの状態(年齢・性別・基礎疾患・社会生活)をよく考慮して治療薬の選択を行うようになってきました。どの薬を使用しても治療がうまくいかず全身状態が危ぶまれる際は、大腸をほぼ全摘する外科手術が選択肢としてあります。

消化管全体(食道・胃・小腸・大腸)に起こり得る病気で、良い状態、悪い状態を繰り返す経過のある病気です。現在までその発症理由は特定できておりません。遺伝的素因、食生活、環境、腸内細菌の違いなど多方面から研究が進められてはいますが単一的なことではなく、複合的な要因が絡み合って病気が起きるとされます。日本では難病のひとつに認定されています。病気の主座は小腸と大腸がメインです。

下痢、腹痛などの消化器症状がメインとなり、発熱や体重減少などの全身症状、関節炎や眼科疾患、皮膚症状などを伴うこともあります。病状の繰り返しの末、小腸が狭くなってくる狭窄を有する場合は、食事内容物の通過障害に起因した腹痛や腹部膨満症状も現れます。腸のいたむ程度がひどく腸が破れたり、腸と腸の間に瘻孔とよばれる交通ができたり、肛門周囲には複雑な痔瘻が形成されたり、お腹の中に膿が溜まる(膿瘍)こともあります。この様な場合は外科的治療介入も必要になってきます。

大腸カメラのみならず、胃カメラや小腸の検査。小腸の検査は特殊な内視鏡での検査やカプセル内視鏡検査があります。これらにより食べ物の通り道をできるだけチェックすることが必要です。

病状の程度がひどい場合はステロイド薬や特殊な薬(生物学的製剤)を用いてひどい状態から脱する治療を行います。それがうまくいったあとは良い状態を維持するための薬(生物学的製剤や免疫抑制剤など)を用いて安定を図ります。近年は新たな治療薬がどんどん開発され使用され始めています。患者様ひとりひとりの状態(年齢・性別・基礎疾患・社会生活)をよく考慮して治療薬の選択を行うようになってきています。

小腸の狭窄病変については、小腸内視鏡を用いたバルーン拡張術をトライします。

外科手術が考慮されるのは、内視鏡的に狭窄を拡張できない場合や、複雑な瘻孔や難治性の痔瘻です。多くの内科的治療に加えて外科的治療介入の双方を組み合わせ、いかに早く病状の安定化を図り、かつよい状況を維持していくことが治療の目標です。

(日本における大腸癌の状況についてはHPのコラムも参照ください)

日本では大腸癌患者数は増え続け、男性は12人にひとり、女性は10人にひとりが罹患する可能性のある病気となっています。大腸癌で亡くなる方は、男性においては前立腺がんに次いで2番目に、女性では最多となっています。そうなる前段階での対策が急がれている病気であります。健診においては便潜血検査で大腸癌の可能性を調べます。陽性になった際は必ず大腸カメラ検査を行なってください。症状が出る前に大腸癌を捉えることが非常に重要です。職場健診や市町村のがん検診あるいは人間ドックで診断がついた方々の95%前後は5年後も元気に暮らされています。しかし、症状が出た状態で診断がつくと、その後5年での生存率は60%前後まで一気に低下します。早期での発見に努めることがとても大切です。

初期において症状はありません。

進行してくると、便秘症状、便に血液が付着する、下痢症状、腹痛、体重減少、食欲低下などを認め始めます。

食道や胃と同様に、早期のものであれば内視鏡手術が適応になります。内視鏡的粘膜切除術(EMR)や内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)が用いられます。内視鏡手術が適応になるのは粘膜内あるいは粘膜下層の浅い部分にまでしか病変がおよんでないものになります。深く入り込んでいる可能性のある病変はすでに周囲のリンパ節転移に広がりはじめている可能性があり外科手術の適応になります。他臓器への転移がある場合は原則化学療法になります。大腸癌の化学療法については近年大きく前進し多くの選択肢と治療効果を得られるようになってきています。

(ポリープの切除方法や、治療する意義についてはHPのコラムも参照ください)

ポリープとは消化管の内側の壁から内腔に隆起してくる物の総称になります。大腸のポリープにはいくつか種類があります。あまり心配しなくてもよいものから切除の対象になるものまで様々です。治療の対象となる代表的なものは腺腫とよばれるグループのポリープです。腺腫は大きくなってくるにつれ癌化のポテンシャルを秘めてきます。ある日突然大腸癌になるわけではなくある程度の大きさまで成長するとその可能性を秘めてきます。次に治療対象となるポリープ病変は鋸歯状病変とよばれるグループです。これらのうち特に右側の大腸に出現しある大きさ以上のものは癌化のおそれがあるとのことで治療対象になります。アメリカでは将来癌化の恐れがあるポリープやすでに一部が癌化している可能性のあるポリープを根こそぎ切除する治療を進めました。このことは大腸癌患者数を減少させることに寄与したと言われています。日本でも近年おなじようにclean colonをめざしてできるだけポリープを切除してしまう考え方も広がっております。実際、当クリニックでも小さいポリープでも将来を見据えてあえて育てるよりはその場で簡便に切除できる方法で切除をしております。

原則ありません

検査であり治療でもあるのは大腸カメラだけです。

原則大腸カメラで切除をします。内視鏡的粘膜切除術(EMR)や最近はより簡便にかつ安全に行えるコールドスネアポリペクトミーという方法がひろがっています。ただし確実に良性が予想されるものと10mm未満である一定の形状のポリープへの治療という制限があります。

便潜血検査は大腸がん、特には無症状の大腸がんを見つけるきっかけとなる大事な検査です。陽性の場合は、大腸がん・大腸ポリープ、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病・ベーチェット病)・虚血性腸炎・細菌性腸炎など、大腸に傷ができる病気や大腸の腫瘍性病変を考慮する必要があります。

痔核などにより偶発的に微量の血液が混入してしまうこともあり、便潜血検査陽性が、必ず腸の病気が存在するわけでもないことも事実ではあります。さらには、陽性者=大腸がんでもないことも事実です。しかしながら、ご自身で「たまたまかな?」「痔のせいかな?」と決めつけることは大変危険です。

なお、現在行われている検査は直前の食事内容は影響しない方法がとられておりますので、お食事内容は検査陽性の理由にはなりません。

以上より、便潜血検査「陽性」だけでは、考えられる疾患はお伝えできても、それ以上のことは申し上げられません。大腸カメラ(内視鏡)へ進むことは敷居が決して低くはないことは承知しておりますが、

大事なことは「なぜ陽性になったのか?」という理由を明らかにするため大腸カメラ(内視鏡)検査を行うことです。

「便潜血検査陽性者100人が大腸カメラ検査をすると3-4人弱大腸がんが見つかる」ということをご承知ください。

この数字を多いととられるか、少ないととられるかは個人差があると思いますが、医療者立場からすると、決して少ない数字ではありません。

G7先進国主要7カ国の中で日本は大腸がん死亡者数および大腸がん年齢調整死亡率が最上位国です。この背景には、わが国では、便潜血検査陽性の方々が、大腸カメラ(内視鏡)検査へ進まないことがその要因のひとつとされております。

このような背景をふまえ、便潜血検査陽性となった際には、できる限り大腸内視鏡(大腸カメラ)検査をご検討頂き、万が一のことがあっても十分な根治を得られるようにして頂きたいです。

当院では鎮静薬を使用し、検査時の苦痛や不快感を極力緩和し行うことも可能です。前向きに検査をご検討ください。

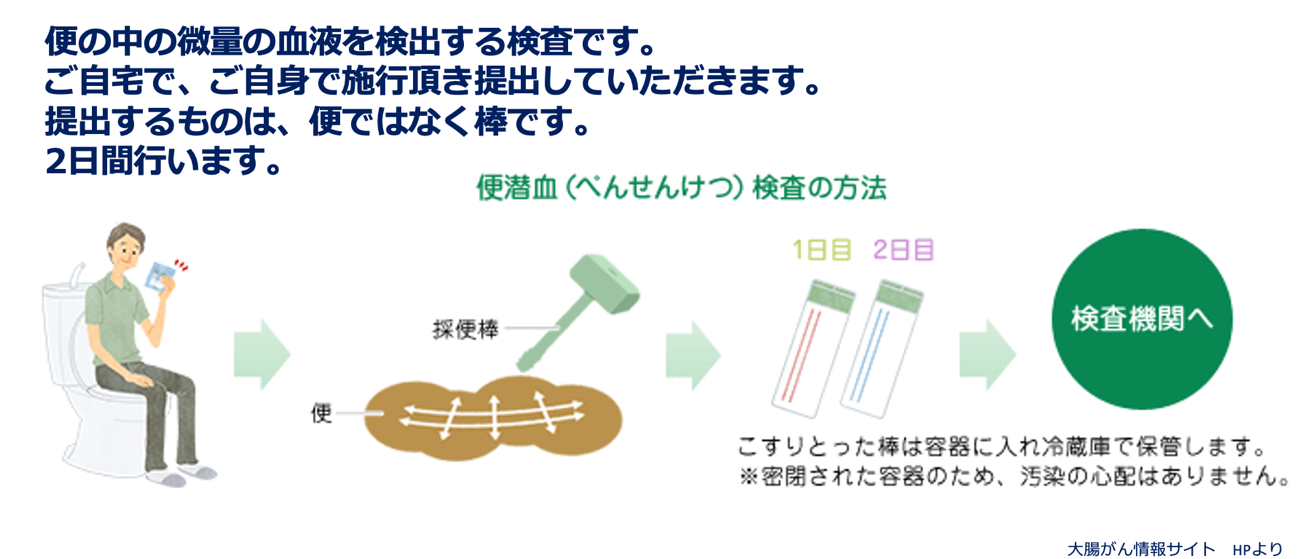

便そのものを提出するわけではなく、便を棒でこすり取り、その棒ごと検査に提出する点です。通常は別の日にもう一度行い、2回分を提出します。

肝臓はエネルギーを脂肪として蓄える機能がありますが、過剰な脂肪が蓄えられた際に肝障害が起きる病態です。放置することで徐々に病態は進展します。慢性肝炎へ進展し、肝硬変に至ることがあります。かつて日本ではC型肝炎などのウイルス性肝疾患が肝硬変症の主たる病因でありましたが、近年ではこの脂肪肝やアルコール性肝障害から肝硬変症へ至る方々の割合が年々増加しております。

脂肪肝の二大要因のひとつは、過剰なアルコール摂取、ふたつめが過食・肥満・運動不足などの食生活の乱れだからです。逆に、過度なやせ型の方も脂肪肝を有することがあります。また、近年は遺伝子レベルでの違いで脂肪肝のなりやすさも報告されています。適切な体重を維持し、アルコール摂取はなく運動習慣がある方でも脂肪肝を有する方が、欧米人と比して日本人には多いとされています。このように一概に脂肪肝と言っても、その背景は様々であります。

脂肪肝を有する方は急増しておりわが国においては2000〜3000万人いると推測されております。急増している背景には食事、生活、働き方などのライフスタイルの変化が挙げられます。

肝硬変症に至っていない限り症状はほぼありません

食事や運動習慣などライフスタイルにおける修正と食事については標準体重を基準とした1日必要摂取カロリーを上回らないように努める。夜間や就寝前のカロリー摂取を控える。定期的な有酸素運動による脂肪の燃焼と、筋肉量を増やす運動。アルコール摂取が原因の場合は禁酒ないしは節酒内服薬によるアシスト。ビタミンE製剤やEPA/DHA製剤など。脂質異常・糖尿病・高血圧症を有する場合は同時に治療介入治療介入後のモニタリングを行い治療が適切かどうかの評価と修正を行なっていきます。